Прародина славян

Этногене́з славя́н - процесс формирования древнеславянской этнической общности, приведший к выделению славян из конгломерата индоевропейских племён.В настоящее время не существует общепризнанной версии формирования славянского этноса.

Славяне как сформировавшийся народ впервые были зафиксированы в византийских письменных источниках середины VI века . Ретроспективно эти источники упоминают о славянских племенах в IV веке . Более ранние сведения относятся к народам, которые могли принимать участие в этногенезе славян, однако степень этого участия варьируется в различных исторических реконструкциях. Самые ранние письменные свидетельства византийских авторов VI века имеют дело с уже сложившимся народом, разделённым на склавинов и антов . Упоминания о венедах как предках славян (или отдельном славянском племени) имеют ретроспективный характер. Свидетельства авторов римской эпохи (I-II вв.) о венедах не позволяют связать их с какой-либо достоверно славянской археологической культурой.

Археологи определяют как достоверно славянские ряд археологических культур , начиная с V века . В академической науке не существует единой точки зрения по этническому происхождению носителей более ранних культур и их преемственности по отношению к более поздним славянским. Лингвисты также не имеют единого мнения по времени появления языка, который можно было бы считать славянским или праславянским. Существующие научные версии предполагают выделение праславянского языка из праиндоевропейского (или из языковой семьи более низкого уровня) в широком диапазоне от 2-го тыс. до н. э. до рубежа эр или даже первых веков н. э.

Происхождение, история формирования и ареал обитания древних славян изучаются методами и на стыке различных наук: лингвистики , истории, археологии , палеоантропологии , генетики .

Данные языкознания

Индоевропейцы

В Центральной Европе в эпоху бронзового века существовала этноязыковая общность индоевропейских племён . Отнесение к этой общности отдельных групп языков является спорным. Немецкий ученый Г. Краэ пришёл к выводу, что в то время как анатолийские, индоиранские, армянский и греческий языки уже отделились и развивались как самостоятельные, италийские, кельтский, германский, иллирийский, славянский и балтский языки существовали только в виде диалектов единого индоевропейского языка. Древнеевропейцы, обитавшие в средней Европе севернее Альп, выработали общую терминологию в области сельского хозяйства, социальных отношений и религии. Известный российский лингвист, академик О. Н. Трубачёв на основе анализа славянской лексики гончарного, кузнечного и прочих ремёсел пришел к заключению, что носители раннеславянских диалектов (или их предки) в то время, когда формировалась соответствующая терминология, находились в тесных контактах с будущими германцами и италиками, то есть индоевропейцами Центральной Европы. Ориентировочно обособление германских языков от балтского и праславянского произошло не позднее VII в. до н. э. (по оценкам ряда лингвистов - гораздо ранее), но в самом языкознании практически отсутствуют сколько-нибудь точные методы хронологической привязки к историческим процессам.

Раннеславянская лексика и места обитания праславян

Делались попытки установить славянскую прародину по анализу раннеславянской лексики. По мнению Ф. П. Филина славяне как народ развились в лесной полосе с обилием озёр и болот, вдали от моря, гор и степей:

«Обилие в лексиконе общеславянского языка названий для разновидностей озёр, болот, лесов говорит само за себя. Наличие в общеславянском языке разнообразных названий животных и птиц, живущих в лесах и болотах, деревьев и растений умеренной лесостепной зоны, рыб, типичных для водоёмов этой зоны, и в тоже время отсутствие общеславянских наименований специфических особенностей гор, степей и моря - все это даёт однозначные материалы для определенного вывода о прародине славян… Прародина славян, по крайней мере в последние столетия их истории как единой исторической единицы, находилась в стороне от морей, гор и степей, в лесной полосе умеренной зоны, богатой озёрами и болотами…»

Более точно пытался локализовать прародину славян польский ботаник Ю. Ростафинский в 1908 г.: «Славяне общеиндоевропейское название тисса перенесли на вербу, иву и не знали лиственницы, пихты и бука. » Бук - заимствование из германского языка. В современную эпоху восточная граница распространения бука приходится приблизительно на линию Калининград-Одесса, однако изучение пыльцы в археологических находках указывает на более широкий ареал бука в древности. В бронзовый век (соответствует среднему голоцену в ботанике) бук прорастал практически на всей территории Восточной Европы (кроме севера), в железный век (поздний голоцен), когда по мнению большинства историков формировался славянский этнос, остатки бука обнаружены на большей части России, Причерноморье, Кавказе, Крыму, Карпатах. Таким образом вероятным местом этногенеза славян могут быть Белоруссия и северная и центральная части Украины. На северо-западе России (Новгородские земли) бук встречался ещё в средние века. Буковые леса в настоящее время распространены в Западной и Северной Европе, на Балканах, Карпатах, в Польше. В России бук встречается в Калининградской области и северном Кавказе. Пихта в естественной среде обитания не растёт на территории от Карпат и восточной границы Польши до Волги, что также позволяет локализовать родину славян где-то на Украине и в Белоруссии, если верны предположения лингвистов о ботаническом лексиконе древних славян.

Во всех славянских языках (и балтском) есть слово липа для обозначения одного и того же дерева, откуда следует предположение о перекрытии ареала распространения липы с родиной славянских племён, но из-за обширного ареала этого растения локализация размывается на большей части Европы.

Балтский и древнеславянский языки

Карта балтийских и славянских археологических культур III-IV вв.

Следует отметить, что районы Белоруссии и северной Украины относятся к зоне широкого распространения балтской топонимики. Специальное исследование российских филологов, академиков В. Н. Топорова и О. Н. Трубачёва показало, что в Верхнем Поднепровье балтские гидронимы зачастую оформлены славянскими суффиксами. Это означает, что славяне появились там позже балтов. Данное противоречие снимается, если принять точку зрения некоторых лингвистов на выделение славянского языка из общебалтского.

С точки зрения лингвистов по грамматическому строю и прочим показателям древнеславянский язык был ближе всего к балтским языкам. Общими являются, в частности, многие слова, не отмечаемые в других индоевропейских языках, в том числе: roka (рука), golva (голова), lipa (липа), gvězda (звезда), balt (болото) и др. (близкими являются до 1 600 слов). Само название балтские выводятся из индоевропейского корня *balt- (стоячие воды), имеющего соответствие в русском болото . Более широкое распространение позднего языка (славянского по отношению к балтскому) считается лингвистами закономерным процессом. В. Н. Топоров полагал, что балтские языки наиболее близки к исходному индоевропейскому языку, в то время как все другие индоевропейские языки отошли в процессе развития от изначального состояния. По его мнению протославянский язык представлял собой прабалтийский южно-периферийный диалект, который перешёл в праславянский приблизительно с V в. до н. э. и затем развился самостоятельно в древнеславянский язык .

Данные археологии

Изучение этногенеза славян с помощью археологии наталкивается на следующую проблему: современной науке не удаётся проследить до начала нашей эры смену и преемственность археологических культур, носителей которых можно было бы уверенно отнести к славянам или их предкам. Отдельные археологи принимают некоторые археологические культуры на рубеже нашей эры за славянские, априори признавая автохтонность славян на данной территории, даже если её населяли в соответствующую эпоху другие народы согласно синхронным историческим свидетельствам.

Славянские археологические культуры V-VI вв.

Карта балтийских и славянских археологических культур V-VI вв.

Появление археологических культур, признанных большинством археологов славянскими, относится лишь к -VI векам , соответствуя следующим близким культурам, разделённым географически:

- Пражско-корчакская археологическая культура : ареал протянулся полосой от верхней Эльбы до среднего Днепра, соприкасаясь на юге с Дунаем и захватывая верховья Вислы. Ареал ранней культуры V века ограничен южным бассейном Припяти и верховьями Днестра, Южного Буга и Прута (Западная Украина).

Соответствует местам обитания склавинов византийских авторов. Характерные признаки: 1) посуда - горшки ручной лепки без украшений, иногда глиняные сковороды; 2) жилища - квадратные полуземлянки площадью до 20 м² с печами или очагами в углу или же срубные дома с печью в центре 3) погребения - трупосожжения, захоронение останков кремации в ямках или урнах, переход в VI веке от грунтовых могильников к курганному обряду погребения; 4) отсутствие инвентаря в погребениях, встречаются лишь случайные вещи; отсутствуют фибулы и оружие.

- Пеньковская археологическая культура : ареал от среднего Днестра до Северского Донца (западный приток Дона), захватывая правобережье и левобережье средней части Днепра (территория Украины).

Соответствует вероятным местам обитания антов византийских авторов. Отличается так называемыми антскими кладами, в которых находят бронзовые литые фигурки людей и животных, расцвеченные эмалями в специальных выемках. Фигурки по стилю аланские , хотя техника выемчатой эмали пришла вероятно из Прибалтики (наиболее ранние находки) через провинциально-римское искусство европейского Запада. По другой версии эта техника развилась на месте в рамках предшествующей киевской культуры. От пражско-корчакской культуры пеньковская отличается, кроме характерной формы горшков, относительным богатством материальной культуры и заметным влиянием кочевников Причерноморья. Археологи М. И. Артамонов и И. П. Русанова признавали булгар -земледельцев основными носителями культуры, по крайней мере на её начальной стадии.

- Колочинская археологическая культура : ареал в бассейне Десны и верховьев Днепра (Гомельская область Белоруссии и Брянская область России). Примыкает на юге к пражской и пеньковской культурам. Зона смешивания балтских и славянских племён. Несмотря на близость к пеньковской культуре В. В. Седов относил её к балтской на основании насыщенности местности балтскими гидронимами , но другие археологи не признают данный признак этноопределяющим для археологической культуры.

Во II-III вв. славянские племена пшеворской культуры из Висло-Одерского региона мигрируют в лесостепные районы междуречья Днестра и Днепра, заселенные сарматскими и позднескифскими племенами, принадлежавшими к иранской языковой группе. Одновременно происходит перемещение на юго-восток германских племён гепидов и готов , в результате чего от нижнего Дуная до Днепровского лесостепного левобережья складывается полиэтничная черняховская культура с преобладанием славян. В процессе славянизации местных скифо-сарматов в Приднепровье формируется новый этнос, известный в византийских источниках как анты .

Внутри славянского антропологического типа классифицируются подтипы, связанные с участием в этногенезе славян племён различного происхождения. Наиболее общая классификация указывает на участие в формировании славянского этноса двух ветвей европеоидной расы: южной (относительно широколицый мезокранный тип, потомки: чехи, словаки, украинцы) и северной (относительно широколицый долихокранный тип, потомки: белорусы и русские). На севере зафиксировано участие в этногенезе финских племён (в основном через ассимиляцию финно-угров в процессе экспансии славян на восток), придавших некоторую монголоидную примесь восточнославянским лицам; на юге присутствовал скифский субстрат, отмеченный в краниометрических данных племени полян. Однако не поляне, а древляне определили антропологический тип будущих украинцев.

Генетическая история

Генетическая история отдельного человека и целых этносов отражена в разнообразии мужской половой Y-хромосомы , а именно её нерекомбинирующей части. Группы Y-хромосомы (устаревшее обозначение: HG - от англ. haplogroup) несут информацию об общем предке, но в результате мутаций видоизменяются, благодаря чему по гаплогруппам , или, другими словами, по накоплению той или иной мутации в хромосоме , удается проследить этапы развития человечества. Генотип человека, как и антропологическое строение, не совпадает с его этнической идентификацией, но скорее отображает миграционные процессы больших групп населения в эпоху позднего палеолита , что позволяет сделать вероятные предположения по этногенезу народов на их самой ранней стадии образования.

Письменные свидетельства

Славянские племена впервые появляются в византийских письменных источниках VI века под именем склавинов и антов . Ретроспективно в этих источниках анты упомянуты при описании событий IV века . Предположительно к славянам (или предкам славян) относятся венеды , о которых, без определения их этнических признаков, сообщали авторы позднеримского времени ( -II вв.). Более ранние племена, отмеченные современниками в предполагаемом ареале формирования славянского этноса (среднее и верхнее Поднепровье, юг Белоруссии), могли внести вклад в этногенез славян, но степень этого вклада остаётся неизвестной из-за недостатка сведений как по этнической принадлежности племён, упомянутых в источниках, так и по точным границам обитания этих племён и собственно праславян.

Археологи находят географическое и временное соответствие неврам в милоградской археологической культуре VII-III вв. до н. э., ареал которой распространяется на Волынь и бассей реки Припяти (северо-запад Украины и южная Белоруссия). По вопросу этнической принадлежности милоградцев (геродотовских невров) мнения учёных разделились: В. В. Седов относил их к балтам , Б. А. Рыбаков видел в них праславян. Существуют также версии об участии скифов-земледельцев в этногенезе славян, основанные на предположении, что их название несёт не этнический (принадлежность к ираноязычным племенам), а обобщающий (принадлежность к варварам) характер.

В то время, как экспедиции римских легионов приоткрыли цивилизованному миру Германию от Рейна до Эльбы и варварские земли от среднего Дуная до Карпат , Страбон в описании Восточной Европы к северу от Причерноморья пользуется легендами, собранными ещё Геродотом . Критически осмысливающий доступные сведения Страбон прямо заявил о белом пятне на карте Европы к востоку от Эльбы, между Балтикой и горной цепью Западных Карпат. Однако он сообщил важные этнографические сведения, связанные с появлением в западных областях Украины бастарнов .

Кто бы этнически не были носители зарубинецкой культуры, их влияние прослеживается в ранних памятниках киевской культуры (сначала классифицировалась как позднезарубинецкая), раннеславянской по мнению большинства археологов. По предположению археолога М. Б. Щукина именно бастарны, ассимилируясь с местным населением, могли сыграть заметную роль в этногенезе славян, позволив последним выделиться из так называемой балто-славянской общности:

«Часть [бастарнов] вероятно, осталась на месте и наряду с представителями других «постзарубинецких» групп могла принять затем участие в сложном процессе славянского этногенеза, привнося в формирование «общеславянского» языка некие «кентумные» элементы, которые и отчленяют славян от их балтских или балто-славянских предков.»

«Отнести ли певкинов, венедов и феннов к германцам или сарматам, право, не знаю […] Венеды переняли многое из их нравов, ибо ради грабежа рыщут по лесам и горам, какие только ни существуют между певкинами [бастарны] и феннами. Однако их скорее можно причислить к германцам, потому что они сооружают себе дома, носят щиты и передвигаются пешими, и притом с большой быстротой; все это отмежевывает их от сарматов, проводящих всю жизнь в повозке и на коне.»

Некоторые историки строят гипотетические предположения, что возможно Птолемей упомянул среди племён Сарматии и славян под искажёнными ставане (южнее судинов) и сулоны (на правобережье средней Вислы). Предположение обосновывается созвучием слов и пересекающимися ареалами обитания.

Славяне и гунны. V век

Л. А. Гиндин и Ф. В. Шелов-Коведяев считают наиболее обоснованной славянскую этимологию слова страва , указывая на его значение в чешском «языческий погребальный пир» и польском «погребальный пир, поминки», при этом допуская возможность готской и гуннской этимологии. Немецкие историки пытаются вывести слово strava от готского sûtrava, означающего кучу дров и возможно погребальный костёр.

Изготовление лодок методом выдалбливания не является способом, присущим исключительно славянам. Термин моноксил встречается у Платона , Аристотеля , Ксенофонта , Страбона . Страбон указывает на выдалбливание как способ изготовления лодок в древности.

Славянские племена VI векa

Отмечая близкую родственность склавинов и антов , византийские авторы не привели никаких признаков их этнического разделения, кроме разных мест обитания:

«У обоих этих варварских племен вся жизнь и законы одинаковы […] У тех и других один и тот же язык, достаточно варварский. И по внешнему виду они не отличаются друг от друга […] И некогда даже имя у склавен и антов было одно и то же. В древности оба эти племени называли спорами [греч. рассеянными], думаю потому, что они жили, занимая страну „спораден“, „рассеянно“, отдельными поселками.»

«Начиная от места рождения реки Вистулы [Вислы], на безмерных пространствах расположилось многолюдное племя венетов. Хотя их наименования теперь меняются соответственно различным родам и местностям, всё же преимущественно они называются склавенами и антами.»

В «Стратегиконе», авторство которого приписывают императору Маврикию (582-602 гг.), содержатся сведения о местах обитания славян, согласующиеся с представлениями археологов по ранне-славянским археологическим культурам:

«Селятся в лесах или около рек, болот и озер - вообще в местах труднодоступных […] Реки их впадают в Дунай […] Владения славян и антов расположены сейчас же по рекам и соприкасаются между собой, так что между ними нет резкой границы. Вследствие того, что они покрыты лесами, или болотами или местами, поросшими камышом, то вообще часто бывает, что предпринимающие экспедиции против них, тотчас же на границе их владений принуждены остановиться, потому что все пространство перед ними непроходимо и покрыто дремучими лесами.»

Война готов с антами произошла где-то в Северном Причерноморье в конце IV века , если привязываться к смерти Германариха в 376 году . Вопрос об антах в Причерноморье осложняется точкой зрения некоторых историков, которые видели в этих антах кавказских аланов или предков адыгов . Однако Прокопий расширяет ареал обитания антов до мест к северу от Азовского моря, хотя и без точной географической привязки:

«Народы, которые тут живут [Северное Приазовье], в древности назывались киммерийцами, теперь же зовутся утигурами. Дальше, на север от них, занимают земли бесчисленные племена антов.»

Прокопий сообщил о первом известном набеге антов на византийскую Фракию в 527 году (первый год правления императора Юстиниана I).

В древнейшем германском эпосе «Видсиде» (содержание которого восходит к -V вв.) в списке племён северной Европы упоминаются винеды (Winedum), но нет других названий славянских народов. Германцы знали славян под этнонимом венды , хотя нельзя исключить ситуации, что название одного из балтских прибалтийских племён, пограничных германцам, было перенесено ими в эпоху Великого переселения народов на славянский этнос (как это произошло в Византии с русами и этнонимом скифы ).

Письменные источники о происхождении славян

Цивилизованный мир узнал о славянах, отрезанных до того воинственными кочевниками Восточной Европы, когда они вышли к границам Византийской империи . Византийцы, последовательно отбивавшие волны варварских нашествий, возможно не сразу идентифицировали славян как отдельный этнос и не сообщали легенд о его возникновении. Историк 1-й половины VII века Феофилакт Симокатта называл славян гетами («так в старину называли этих варваров » ), очевидно смешивая фракийское племя гетов со славянами, занявшими их земли на нижнем Дунае.

Древнерусский летописный свод начала XII века «Повесть временных лет » находит родину славян на Дунае, там, где их впервые зафиксировали византийские письменные источники:

«Спустя много времени [после библейского Вавилонского столпотворения] сели славяне по Дунаю, где теперь земля Венгерская и Болгарская. От тех славян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от мест, на которых сели. Так одни, придя, сели на реке именем Морава и прозвались морава, а другие назвались чехи. А вот еще те же славяне: белые хорваты, и сербы, и хорутане. Когда волохи напали на славян дунайских, и поселились среди них, и притесняли их, то славяне эти пришли и сели на Висле и прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли поляки, другие ляхи - лутичи, иные - мазовшане, иные - поморяне. Так же и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие - древлянами, потому что сели в лесах, а другие сели между Припятью и Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались полочанами, по речке, впадающей в Двину, именуемой Полота , от нее и назвались полочане. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя , назывались своим именем - славянами.»

Независимо этой схеме следует и польская летопись «Великопольская хроника», сообщая о Паннонии (римская провинция, прилегающая к среднему Дунаю) как родине славян. До развития археологии и лингвистики историки соглашались с дунайскими землями как местом возникновения славянского этноса, но теперь признают легендарный характер этой версии.

Обзор и синтез данных

В прошлом (советская эпоха) были распространены две основных версии этногенеза славян: 1) так называемая польская, выводящая прародину славян в междуречье Вислы и Одера; 2) автохтонная, под влиянием теоретических воззрений советского академика Марра . Обе реконструкции априори признавали славянскую природу ранних археологических культур на территориях, населённых в раннем средневековье славянами, и некоторую изначальную древность славянского языка, самостоятельно развившегося из праиндоевропейского. Накопление данных в археологии и отход от патриотически обусловленной мотивации в исследованиях привели к развитию новых версий, основанных на выделении относительно локализованного ядра формирования славянского этноса и распространении его путём миграций на сопредельные земли. Академическая наука не выработала единой точки зрения на то, где именно и когда произошёл этногенез славян.

Исследования генетиков также подтверждают прародину славян на Украине.

Как происходила экспансия ранних славян из региона этногенеза , направления миграции и расселение в центральной Европе прослеживаются по хронологическому развитию археологических культур. Обычно начало экспансии связывают с продвижением гуннов на запад и переселением германских народов в сторону юга, связанным в том числе с изменением климата в V веке и условиями сельскохозяйственной деятельности. К началу VI века славяне вышли на Дунай, где дальнейшая их история описана в письменных источниках VI века .

Вклад других племён в этногенез славян

Скифо-сарматы оказали некоторое влияние на формирование славян в силу длительного географического соседства, но их влияние согласно данным археологии, антропологии, генетики и лингвистики в основном ограничилось словарными заимствованиями и использованием лошадей в хозяйстве. Согласно данным генетики не исключены общие отдалённые предки у каких-то кочевых народов, именуемых общим названием сарматы , и славян в рамках индоевропейской общности, но в историческое время эти народы эволюционировали независимо друг от друга.

Вклад германцев в этногенез славян по данным антропологии, археологии и генетики незначителен. На рубеже эр регион этногенеза славян (Сарматия) был отделён от мест проживания германцев некой зоной «взаимной боязни» по словам Тацита . Существование необжитой области между германцами и праславянами Восточной Европы подтверждается отсутствием заметных археологических памятников от Западного Буга до Немана в первые века н. э. Наличие схожих слов в обоих языках объясняется единым происхождением из индоевропейской общности бронзового века и близкими контактами в IV веке после начала миграции готов от Вислы на юг и восток.

Примечания

- Из доклада В. В. Седова «Этногенез ранних славян» (2002 г.)

- Трубачев О. Н. Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966.

- Ф. П. Филин (1962 г.). Из доклада М. Б. Щукина «Рождение славян»

- Rostafinski (1908 г.). Из доклада М. Б. Щукина «Рождение славян»

- Турубанова С. А., Экологический сценарий истории формирования живого покрова Европейской России, диссертация на соискание ученой степени к.б.н., 2002 г. :

Славянская речь — когда зазвучала она? Еще во второй половине XIX в. славяне считались относительно «молодым» этносом, и ученые сомневались в самой возможности говорить о славянской истории до Р.Х. Но народы — не барышни, седина и морщины для них желанны. И век XX-й ознаменовался головокружительным углублением датировок ранней славянской истории. Оказалось, что и в дохристианскую эпоху она может измеряться тысячелетиями, ибо в языке, культуре, религиозных представлениях славян явственно проступает очень древний индоевропейский пласт.

Индоевропейская языковая семья возникла в V-IV тысячелетиях до н. э., то есть в начале «медного века». Часть входивших в нее языков исчезла еще в античную эпоху — хетто-лувийские, италийские, тохарские, фракийский, фригийский, иллирийский и венетский; другие существуют и поныне — индийские, иранские, германские, романские, кельтские, славянские, балтские, греческий, армянский, албанский языки. Прародина индоевропейцев до сих пор не найдена, хотя на обширных пространствах между атлантическим побережьем Европы и верховьями Енисея уже не осталось, кажется, клочка земли, в который бы в свое время не ткнул указующий перст науки: Испания, Балканы, Малая Азия, Армения, северная «Гиперборея», алтайские и оренбургские степи... Не вполне ясно даже, в какой части света сложилась индоевропейская общность — в Европе или Азии. А, может, на стыке…

Так, значит, славянство отковалось на наковальне медного века? Едва ли. Кто возьмет на себя смелость, ухватив одно звено непрерывной цепи поколений, провозгласить, что все началось с него? Индоевропейская общность в историческом смысле — не исходная точка, а завершающая стадия длительного процесса этнического сплочения и относительной культурно-языковой нивелировки входивших в нее племен и народностей. Невозможно «вывести» славян путем «сложения» двух этносов или, наоборот, «выделить» их из более обширной, полиэтнической общности. Славяне есть славяне, как прозорливо заметил патриарх славянской филологии аббат Й. Добровский (1784-1829). Развитие славянства в рамках индоевропейской языковой семьи символически лучше выражает не устаревший образ «древа языков», а более соответствующий реальности «куст». Иными словами, славянский язык и славянский этнос — вполне самобытное и уникальное историческое явление, с собственными корнями, уходящими в непроницаемую тьму времен. В известном смысле говорить о «появлении» или «возникновении» славянства можно лишь условно. История — бездонный колодец; напрасны наши попытки зачерпнуть с самого его дна. Мы даже вряд ли способны представить себе, что означает понятие «начало» по отношению к такому сложному процессу, как самоопределение этноса и его языка; образ вавилонского разделения языков и народов — по-прежнему едва ли не высшее наше достижение в этой области знания. Одинаково нелепо утверждать, что славяне «были всегда», или что они «появились тогда-то». Для историка вопрос начальной славянской истории заключается, собственно, не в том, когда она «началась», а в том, откуда мы можем ее начать, исходя из имеющихся на сей день исторических, археологических, антропологических и лингвистических данных.

История застает славян в Европе, в числе других индоевропейских племен, которые на рубеже V-IV тысячелетий до н. э. заселили эти древние земли.

Кристаллизация племенных и языковых различий внутри индоевропейского населения Европы шла медленно. К середине II тысячелетия до н. э. на ее этнической карте все еще не обозначилось никаких четких границ. Только на самом юге, в Греции, ахейский союз греческих племен провел первую пограничную черту в европейской истории, отделив эллинов от варваров.

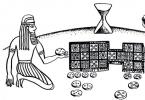

Варварский мир, простиравшийся к северу от Дуная, объединяла поразительная близость религиозно-символических представлений о жизни, в основе которых лежал солнечный культ. Солнечная символика была чрезвычайно разнообразна. Бытовые изделия и предметы вооружения покрывались изображениями концентрических кругов, колес, крестов, бычьих рогов, лебедей и других водоплавающих птиц (даже много позднее, в средние века, все еще широко бытовали представления о том, что солнце, совершив свой дневной путь по небу, перемещалось в «нижнюю» часть мира, которая мыслилась в виде подземного океана, и обратный, невидимый путь от запада к востоку проделывало при помощи уток, гусей или лебедей) . Смерть также являлась в виде очистительного огня погребального костра, и сосуд с горсткой человеческого пепла ставился в середину круга из камней — магического знака солнца.

Эта культурно-историческая общность, просуществовавшая в Средней Европе с XVI по VII в. до н. э., названа археологами культурой полей погребальных урн. В ее границах, по-видимому, и завершилось формирование основных этносов древней Европы [см. Седов. В. В. Славяне в древности. М., 1994; Krahe Н. Sprache und Vorzeit. Heidelberg, 1954 ]. Именно с территории культуры полей погребальных урн в Западную и Южную Европу пришли народы, известные нам по античным письменным памятникам. С конца II тысячелетия до н. э. на Аппенинский полуостров проникают италики; Францию и Северную Италию в VIII-V вв. до н. э. заселяют кельты; примерно тогда же адриатическое побережье Балкан занимают иллирийцы; а в VII в. до н. э. в Ютландии и примыкающих к ней землях по нижнему течению Рейна и Одера появляются германцы.

А что же славяне?

Около 1300-1100 гг. до н. э. из культуры полей погребальных урн выделилась лужицкая культура (названа по первым находкам в местечке Лужица, между Одером и Вислой) , охватившая бассейны Одера, Вислы и правобережье Эльбы. Лужицкие племена занимались скотоводством и земледелием и уже применяли для пахоты не только соху, но и плуг. Мужчины обладали высоким социальным статусом в качестве хозяев и воинов. Бронзовые мечи, топоры, серпы изготовлялись с высоким мастерством. Не позже IX в. до н. э. лужичане научились обрабатывать железо и спустя столетие изготовление из него оружия и предметов хозяйственного обихода стало обычным делом. Жилищами служили так называемые «столбовые дома», стены которых делали из вертикально вкопанных столбов с плетнём, обмазанным глиной; посёлок окружали земляным валом. Хоронить умерших лужичане продолжали в погребальных урнах.

Лужицкая культура не получила в античную эпоху достоверного этнографического описания. И все же преобладающим ее населением были, несомненно, славяне. Нахождением на ее территории их основного этнического массива хорошо объясняются языковые контакты славян с италиками, кельтами, германцами и балтами, поскольку эти этносы облегали лужицкие земли с севера, северо-востока, запада и юга. Древнейшая славянская лексика, касающаяся фауны, флоры и особенностей географического пространства, также полностью соответствует природным условиям этого района. Языковеды согласны между собой в том, что «древний славянский регион, или славянская прародина... судя по лексическим данным, находился в лесной, равнинной местности с наличием озер и болот, в стороне от моря, горных хребтов и степных пространств» [Седов. Указ. соч., с. 144 ]. Правда, древнейшие славянские памятники в лужицком ареале датируются только V в. до н. э., но, с другой стороны, археологами не отмечено существенного изменения этнического состава населения в этом районе на протяжении всего предыдущего тысячелетия. Стало быть, славяне жили здесь издавна.

Со второй трети IX в. славянское население Дона и всей лесостепной полосы подвергалось нападениям мадьяр, которых славяне звали уграми, арабы и византийцы — турками, а в Центральной и Западной Европе они стали известны под именем венгров.

Это был народ, говорящий на языке, принадлежавшем к угро-финской языковой семье. Прародина мадьяр — Великая Венгрия — находилась в Башкирии, где еще в 1235 г. доминиканский монах Юлиан обнаружил людей, чей язык оказался близок к венгерскому.

Прорвавшись в первой половине IX в. в междуречье Волги и Дона, мадьяры поселились затем в областях, которые в их преданиях носят названия Леведии (Лебедии) и Ателькузы. Исследователи обычно полагают, что речь идет о Нижнем Доне и Днестро-Днепровском междуречье соответственно.

Вся мадьярская орда насчитывала не более 100 000 человек и, по оценкам современников, могла выставить в поле от 10 000 до 20 000 всадников. Тем не менее противостоять им было очень трудно. Даже в Западной Европе, не так давно победившей аваров, появление мадьяр вызвало панику. Эти кочевники — невысокого роста, с тремя косичками на бритой голове, одетые в звериные шкуры, крепко сидевшие на своих малорослых, но выносливых лошадях, — наводили ужас одним своим видом. Лучшие европейские армии, включая византийскую, оказались бессильны перед непривычной для них военной тактикой мадьяр. Император Лев Мудрый (881 - 911 гг.) обстоятельно описал ее в своем военном трактате. Выступая в поход, мадьяры обязательно высылали вперед конные дозоры, во время стоянок и ночлегов их лагерь также был постоянно окружен стражей. Сражение они начинали с того, что осыпали неприятеля тучей стрел, а затем стремительным налетом пытались прорвать вражеский строй. При неудаче они обращались в притворное бегство, и если противник поддавался на уловку и начинал преследование, то мадьяры разом оборачивались и всей ордой обрушивались на пришедшие в расстройство боевые порядки врага; немаловажную роль при этом играл резерв, выставить который мадьяры никогда не забывали. В преследовании разбитого неприятеля мадьяры были неутомимы, пощады при этом не было никому.

Господство мадьяр в причерноморских степях продолжалось около полувека. В 890 г. вспыхнула война между Византией и дунайскими болгарами. Император Лев Мудрый привлек на свою сторону венгров, которые переправились на правый берег Дуная и, опустошая все на своем пути, дошли до стен болгарской столицы Преславы. Царь Симеон запросил мира, но втайне решил отомстить. Он подговорил печенегов напасть на венгров. И вот, когда венгерская конница ушла в очередной набег (по-видимому, на моравских славян), печенеги обрушились на их кочевья и вырезали оставшихся дома немногочисленных мужчин и беззащитные семьи. Печенежский налет поставил венгров перед лицом демографической катастрофы, угрожавшей самому существованию их как народа. Первой их заботой было восполнить недостаток в женщинах. Они двинулись за Карпаты и осенью 895 г. осели в долине верхней Тисы, откуда стали совершать ежегодные набеги на паннонских славян с целью захвата женщин и девушек. Славянская кровь помогла венграм выжить и продолжить свой род.

Переход князя Арпада через Карпаты. Циклорама написана к 1000-й годовщине завоевания мадьярами Венгрии.

Мадьярское владычество заставляло вспомнить времена аварского ига. Ибн Русте сравнивал положение подчиненных мадьярам славянских племен с положением военнопленных, а Гардизи называл их рабами, обязанными кормить своих господ. Г. В. Вернадский в связи с этим приводит интересное сопоставление венгерского слова dolog — «работа», «труд» и русского слова «долг» (в значении «обязанность»). По мысли историка, мадьяры использовали славян для «работы», выполнять которую было их «долгом» — отсюда различное значение этого слова в венгерском и русском языках. Вероятно, к этому же времени относится заимствование венграми славянских слов «раб» — rab и «ярмо» — jarom (Вернадский Г. В. Древняя Русь. С. 255 - 256 ).

Вероятно, в течение IX в. славянские племена Поднепровья и Подонья тоже не раз испытали на себе тяжкий натиск венгерской конницы. Действительно, «Повесть временных лет» отмечает под 898 г.: «идоша угры мимо Киева горою, еже зовется ныне Угорьское, и пришедше к Днепру сташа вежами [шатрами]…». Однако при более внимательном рассмотрении это отрывочное сообщение едва ли заслуживает доверия. Во-первых, неверна дата нашествия: венгры ушли из Нижнего Поднепровья в Паннонию не позже 894 г. Во-вторых, отсутствие продолжения истории о «стоянии» угров под Киевом свидетельствует о том, что летописец-краевед в данном случае всего лишь хотел объяснить происхождение названия Угорского, которое на самом деле восходит к славянскому слову угор — «высокий, крутой берег реки» (Фасмер М. Этимологический словарь. Т. IV. С. 146 ). В-третьих, непонятно, куда могли направляться угры, идя «мимо Киева горою» (то есть вверх по Днепру, по правому его берегу), не говоря уже о том, что, спасаясь от печенегов, они двинулись из своей Ателькузы отнюдь не на север, а прямиком на запад — в паннонские степи.

Последнее обстоятельство опять заставляет подозревать, что летописец и здесь приурочил к исторической реальности Киева на Днепре предание, относящееся к одному из дунайских Киевов . В более полном виде его можно прочитать в «Деяниях венгров» (безымянной хронике, написанной при дворе короля Белы III в 1196 - 1203 гг.), где говорится, что венгры, отступая из Ателькузы, «достигли области русов и, не встретив какого-либо сопротивления, прошли до самого города Киева. А когда проходили через город Киев, переплывая (на паромах. — С. Ц .) реку Днепр, то захотели подчинить себе королевство русов. Узнав об этом, вожди русов сильно перепугались, ибо они услышали, что вождь Альмош, сын Юдьека, происходит от рода короля Аттилы, которому их предки платили ежегодную дань. Однако киевский князь собрал всех своих вельмож, и, посовещавшись, они решили начать битву с вождем Альмошем, желая лучше умереть в бою, нежели потерять свое королевство и помимо своей воли подчиниться вождю Альмошу». Битва была проиграна русами. А «вождь Альмош и его воины, одержав победу, подчинили себе земли русов и, забрав их имения, на вторую неделю пошли на приступ города Киева». Местные правители почли за лучшее покориться Альмошу, который потребовал от них отдать «ему своих сыновей в качестве заложников», уплатить «в виде ежегодного налога десять тысяч марок» и, кроме того, предоставить «продовольствие, одежду и другие необходимые вещи» — лошадей «с седлами и удилами» и верблюдов «для перевозки грузов». Русы подчинились, но с условием, что венгры оставят Киев и уйдут «на запад, в землю Паннонии», что и было исполнено.

В Венгрии это предание, очевидно, было призвано обосновать венгерское господство над «королевством русов», то есть над подчиненной областью карпатских русин, благодаря которой наследник венгерского престола носил титул «герцог русов».

Ввиду всего этого можно сказать, что период мадьярского господства в Северном Причерноморье прошел для начальной русской истории практически бесследно.

Прародина славян и их этногенез. Есть нескол ько версий прародины славян и их этногенеза 2 , которые предлагались и предлагаются разными учеными. Но все они за основу берут древнейший русский письменный памятник – летопись«Повесть временных лет» 3 , авторство которой приписывают монаху Киево-Печерского монастыряНестору (начало XII в.). Нестор выдвигает мифологическую версию происхождения славян: будто бы род их восходит к младшему сыну Ноя-Иафету, который после раздела земель с братьями получил в удел Северные и Западные страны. Постепенно в повествовании появляются исторические факты. Нестор поселяет славян в римской провинции Норик, расположенной между верховьями Дуная и Дравы. Оттуда, теснимыеволохами (подразумеваются римляне), славяне вынуждены были переселиться на новые места на Вислу и Днепр.

«Дунайской» версии прародины славян придерживался русский историк С.М. Соловьев, ссылаясь при этом на древнеримского историка Тацита.

Ученик С.М. Соловьева – историк В.О. Ключевский также признавал «дунайскую» версию прародины славян. Но он внес в нее свои уточнения; прежде, чем восточные славяне с Дуная попали на Днепр, они около 500 лет пребывали в предгорьях Карпат. По Ключевскому, только с VII в. восточные славяне постепенно расселились на современной Русской равнине.

Часть советских ученых склонялась к дунайскому происхождению славян, но большинство придерживалось той версии, что прародина славян находилась гораздо севернее. При этом они расходились во мнении и об этногенезе славян, и о том, где славяне сформировались в единую этническую общность – в Среднем Поднепровье и по Припяти или в междуречье Вислы и Одера.

Археолог и историк академик Б.А. Рыбаков на основании новейших археологических данных попытался объединить обе эти версии возможной прародины славян и их этногенеза. По его мнению, праславяне занимали широкую полосу Центральной и Восточной Европы: с севера на юг шириной около 400 км, а с запада на восток протяженностью около 1,5 тыс. км. Западную ее половину с юга ограничивали европейские горы – Судеты, Татры, Карпаты, а на севере земли праславян доходили почти до Балтийского моря. Восточную же половину праславянской земли ограничивала с севера река Припять, а с юга-верховье рек Днестра и Южного Буга и бассейн реки Роси, впадающей в Днепр.

Б.А. Рыбаков считает, что славяне принадлежат к древнему индоевропейскому единству, в которое входят такие народы, как германские, иранские, кельтские, индийские, греческие и др. Центром первоначального индоевропейского массива 4-5 тыс. лет тому назад были северо-восточная часть Балканского полуострова и Малая Азия. На рубеже III и II тыс. до н.э. в северной части Европы (от Рейна до Днепра) развилось пастушеское хозяйство, и в поисках пастбищ пастушеские племена во II тыс. расселились широко по Восточной Европе. Осевшие родственные индоевропейские племена постепенно образовали большие этнические массивы. Одним из таких массивов и стали прославяне, заселившие территорию от Среднего Поднепровья на востоке до Одера на западе, от северных склонов Карпат на юге до широты реки Припять на севере.

Сведения о славянах (именовавшихся сколотами) появляются уже в V в. до н.э. у древнегреческого историка Геродота. Другие античные авторы – Полибий (III-IIвв. до н.э.), Тит Ливии (I в. до н.э. – I в. н.э.), Страбон (I в. н.э.), Тацит (ок. 58 – ок. 117) приводят сведения о славянах под названиемвенедов (венетов), которые жили среди скифских и сарматских племен где-то на Висле. Более подробные сведения о славянах появляются у византийского историка Прокопия Кессарийского (ок. 500 – после 565) и готского историка Иордана (Иорданеса) (VI в).

Прокопий Кессарийский высоко оценивает славян, особенно их умение сражаться в гористых, труднодоступных местах. Об их политическом устройстве он пишет: «Эти племена славян и антов не управляются одним человеком, но издревле живут народовластием и поэтому относительно всех счастливых и несчастливых обстоятельств у них решения принимаются сообща».

Иордан впервые описывает славян под собственными племенными именами венедов, антов исклавенов, как происходящих «от одного корня». По его сведениям, венеды – предки западных славян, обитали на северо-западе до Вислы и на юго-востоке до Днестра. Предки восточных славян – анты, «самые могущественные среди славян», по словам Иордана, жили на юге по побережью Черного моря, в низовьях Днепра и Дуная. Вообще славяне (склавены) жили на севере, в Приладожье и Приозерье.

К тому времени, когда славяне присоединились к Великому переселению народов (VI в.), страны мира прошли большой путь развития: возникали и разрушались огромные государства, шли активные миграционные процессы. В IV в. распалась огромная Римская империя. В Европе с центром в Риме образовалось Западное Римское государство. На территории Балкан и Малой Азии возникло новое мощное государство – Восточное, с центром в Константинополе, позже получившее название Византийской империи (просуществовало до 1453 г.). Оно стало наследником и преемником греческой культуры, наиболее сильным и экономически развитым европейским государством. Оно оказывало большое влияние на своих соседей и торговавшие с ним племена, в том числе и славян.

В Западной Европе в V-VII вв. шло расселение германских племен, которые завоевали территорию Римской империи. Здесь сложились так называемые «варварские» королевства – Франкское, Вестготское, Лангобардское и др.

В VI в. славяне (под названием словене) включились в мировой миграционный процесс. Расселение славян происходило в VI-VIII вв. по трем основным направлениям: – на юг на Балканский полуостров; на запад – в Среднее Подунавье и междуречье Одера и Эльбы; на восток и север – по Восточно-Европейской равнине. В то же время происходило разделение славян на три ветви: южную, западную и восточную. Кюжным славянам относятся нынешние болгары, сербы, хорваты и др., кзападным – поляки, чехи, словаки, мужичане, квосточным – русские, украинцы и белорусы.

Где находится прародина славян? Какие версии выдвигают учёные по этому поводу? Читайте статью и вы узнаете ответы на эти вопросы. Этногенезом славян называют процесс образования этнической древнеславянской общности, который привёл к выделению этого народа из массы индоевропейских племён. Сегодня не существует общепринятой версии созревания славянского этноса.

Первые свидетельства

Прародина славян интересует многих специалистов. Этот народ впервые был засвидетельствован в византийских документах VI века. Ретроспективно эти источники упоминают о славянах в IV веке. Более ранняя информация относится к народам, участвовавшим в этногенезе славян (бастарны), однако степень их причастности в разных исторических реставрациях варьируется.

Письменные подтверждения авторов VI века из Византии говорят об уже устоявшемся народе, разделённом на антов и склавинов. Венеды упомянуты как в ретроспективном направлении. Доказательства авторов римской эпохи (I-II вв.) о венедах не позволяют их соединить с какой-нибудь старой культурой славян.

Определение

Прародина славян до сих пор точно не определена. Археологи называют русскими подлинниками некоторые архаические культуры, начиная с V века. В академическом учении отсутствует единая точка зрения по этнической родословной носителей более ранних цивилизаций и их связи с более поздними славянскими. Языковеды также имеют разные мнения о времени возникновения языка, который можно было бы назвать славянским или праславянским. Нынешние научные версии подозревают выделение русской речи из праиндоевропейской в колоссальном диапазоне от 2-го тысячелетия до н. э. до первых веков н. э.

История образования, происхождение и ареал античных русинов изучаются особыми методами на стыке разнообразных наук: истории, лингвистики, генетики, палеоантропологии, археологии.

Индоевропейцы

Прародина славян сегодня будоражит умы многих. Известно, что в эпоху бронзового века в Центральной Европе бытовала этноязыковая общность индоевропейской расы. Отнесение к ней отдельных речевых групп является спорным. Немецкий профессор Г. Краэ сделал вывод, что в то время как индоиранские, анатолийские, греческий и армянский языки уже отделились и развивались самостоятельно, кельтский, италийские, иллирийский, германский, балтский и славянский языки являлись лишь диалектами единого индоевропейского языка. Древние европейцы, населявшие среднюю Европу севернее Альп, создали общую терминологию в районе земледелия, религии и социальных отношений.

Восточная раса

А где была расположена прародина Племена этого народа, успевшие слиться в единое целое (по мнению многих учёных), составили основное население средневековой Древней Руси. В итоге последующего политического расслоения этих людей, к XVII веку образовались три народа: белорусский, русский и украинский.

Кто такие восточные русины? Это культурно-языковое общество русских, использующих в своей речи восточнославянские языки. Некоторыми ранними исследователями также использовалось обозначение «русские славяне». Восточный славянин… О его истории мало кому известно. Причиной тому является не только отсутствие собственной письменности, но и отдалённость от цивилизованных центров того периода.

Восточный славянин описан в византийских, арабских и персидских письменных источниках. Некоторые сведения о нём нашли с помощью сравнительного анализа славянских языков и в археологических данных.

Экспансия

Прародина славян и их расселение обсуждаются многими исследователями. Одни считают, что экспансия произошла из-за демографического взрыва, вызванного потеплением климата или появлением новейшей техники земледелия, а другие - что по вине Великого переселения народов, опустошившего в первые века нашей эры часть Европы в ходе вторжений сарматов, германцев, авар, гуннов, булгар и русских.

Предположительно происхождение и прародина славян связаны с населением пшеворской культуры. Этот народ на западе граничил с кельтским и германским племенным миром, на востоке - с финно-угорцами и балтами, на юго-востоке и юге - с сарматами. Некоторые изыскатели думают, что в этот период ещё имелась беспрерывная славяно-балтская совокупность, то есть эти племена ещё не вполне раздробились.

В те же времена произошла экспансия кривичей в Смоленском Поднепровье. В этом районе ранее существовала тушемлинская цивилизация, на этническую принадлежность которой археологи смотрят по-разному. Её заменила чисто славянская старая культура, а тушемлинские городища были разрушены, так как в то время славяне ещё в городах не жили.

Выводы

Не удалось создать убедительную версию этногенеза русских на базе сведений какого-либо только одного научного предмета. Нынешние теории стараются объединить сведения всех исторических дисциплин. В целом допускается, что славянский этнос появился ввиду слияния этнически разных индоевропейских общин на рубеже между скифо-сарматами и балтами при участии финского, кельтского и других субстратов.

Гипотезы учёных

Учёные не уверены в том, что славянский этнос до н. э. существовал. Об этом говорят лишь противоречивые предположения лингвистов. Нет никаких доказательств того, что славяне произошли от балтов. Используя разные источники, профессора строят гипотезы о корнях русских. Однако они не только неодинаково определяют место славянской прародины, но и называют разное время выделения славян из индоевропейской общины.

Существует множество гипотез, согласно которым русины и их праотечество существовали уже начиная с конца III тысячелетия до н. э. (О. Н. Трубачёв), с конца II тысячелетия н. э. (польские академики Т. Лер-Сплавинский, К. Яжджевский, Ю. Костшевский и другие), с середины II тысячелетия до н. э. (польский профессор Ф. Славский), с VI в. до н. э. (Л. Нидерле, М. Фасмер, П. Й. Шафарик, С. Б. Бернштейн).

Самые ранние научные догадки о праотчизне славян можно найти в трудах русских историков XVIII-XIX вв. В. О. Ключевского, С. М. Соловьёва, Н. М. Карамзина. В своих исследованиях они опираются на «Повесть временных лет» и делают вывод о том, что древним отечеством русинов были река Дунай и Балканы.

Историография о прародине славян

Первым, кто попытался ответить на вопросы: откуда, как и когда появились славяне, на своей исторической территории был монах Киево-Печерской лавры Нестор – автор «Повести Временных Лет» (далее по тексту «ПВЛ» – С. Ф.). Нестор определил территорию славян по верхнему течению Дуная (отсюда и упоминание в летописи римской провинции Норик – «…Норики – это и есть славяне»). Именно с Дуная и начался процесс расселения славян, то есть славяне не были исконными жителями своей земли, речь идет об их миграции. Следовательно, киевский летописец явился родоначальником так называемой «миграционной» теории происхождения славян, известной в историографии как «дунайская». Она была весьма популярна в сочинениях средневековых авторов: польских и чешских хронистов XIII – XIV вв.

Это мнение долгое время разделялось и историками XVIII – начала XX вв. (С. М. Соловьев, В. О. Ключевский и т. д.). Например, В. О. Ключевский считал, что славяне переселились с Дуная в Прикарпатье, и история России начинается в VI веке на северо-восточных предгорьях Карпатских гор, где образовался обширный военно-политический союз во главе с дулебами (волынянами), которых, согласно рассказам Нестора в ПВЛ, притесняли авары (обры). Отсюда восточные славяне в VII – VIII вв. расселились на восток и на северо-восток до Ильмень-озера. Таким образом, В. О. Ключевский видит восточных славян сравнительно поздними пришельцами на своей земле. Сторонники дунайской версии происхождения славян есть и среди современных историков (Кобычев В. П.).

Большинство современных отечественных историков склонны искать славянскую прародину в гораздо более северных широтах (Шахматов, Гумилев, Паранин и т. д.). При этом одни полагают, что территория, на которой славяне сформировались в особую этническую общность, находилась в Среднем Поднепровье и Поприпятье, другие считают таковой междуречье Вислы и Одера.

К эпохе средневековья восходит зарождение и распространение еще одного варианта миграционной теории происхождения славян – «скифо-сарматской», впервые зафиксированной «Баварской хроникой» в XIII веке, воспринятой западными историками XIV – XVIII вв. Согласно их представлениям, предки славян продвинулись из Передней Азии вдоль Черноморского побережья на север и осели под этнонимами «скифы», «сарматы», «аланы» и «роксоланы». Постепенно славяне из Северного Причерноморья расселились на запад и юго-запад.

В начале XX века вариант, близкий к скифо-сарматской теории, предложил российский историк А. И. Соболевский. По его мнению, названия рек, озер, гор в пределах расположения древних поселений русского народа якобы показывают, что русские получили эти названия от другого народа, который был здесь ранее. Такой этнической предшественницей славян на территории Восточно-Европейской равнины была группа племен иранского происхождения (скифского корня). Позже эта группа ассимилировалась с жившими далее к северу предками славяно-балтийцев и дала начало славянам где-то на берегах Балтики, откуда затем славяне и расселились по исторической территории.

Иной вариант миграционной теории предложил выдающийся российский историк и языковед А. А. Шахматов. Первой прародиной славян был бассейн Западной Двины и Нижнего Немана в Прибалтике. Отсюда славяне, приняв от кельтов имя венедов, продвинулись на Нижнюю Вислу, откуда только что перед ними ушли в Причерноморье готы (рубеж II – III вв.). Следовательно, здесь (Нижняя Висла) была вторая прародина славян. Наконец, когда готы ушли из Причерноморья под давлением гуннов, то часть славян – восточная и южная их ветви, двинулась на восток и юг в Причерноморье и образовала здесь племена восточных и южных славян. Таким образом, по этой «прибалтийской» теории славяне были пришлым населением на территории, на которой позднее образовали свои государства.

Согласно миграционным теориям славяне изображались как довольно-таки поздние пришельцы на своей исторической территории (VI – VIII вв.). В противоположность миграционным теориям существовали и автохтонные теории (М. В. Ломоносов).

Предыстория славян уходит в глубокую древность. Их далекие предки существовали еще до того, как сложилась славянская общность. Именно они, отдельные предки протославян в результате своего сближения и дали славянство, и корни этого процесса прослеживаются с III тысячелетия до нашей эры. В славянской истории можно выделить три периода:

1. Протославянский период:

Предки протославян жили матриархатом, но уже владели навыками земледелия и скотоводства. Археологами установлено, что в рамках IV тысячелетия до нашей эры скотоводческо-земледельческие племена носителей Балкано-Дунайской культуры занимали области нижнего Днестра и Южного Буга. Следующим этапом славянской истории было расселение «трипольских» племен (III тысячелетие до нашей эры). Это были племена с развитой для своего времени скотоводческо-земледельческим хозяйством, представители которых обитали в больших глиняных поселках (археологи называют их городами). На рубеже III – II тысячелетия до н. э. у этих племен состоялся переход от неолитических орудий каменного века к обработке бронзы и плужному земледелию. Развитие скотоводства у трипольских племен привело к повсеместной борьбе за стада и пастбища и переходу к патриархату.

Пастушеские племена, носители культуры «шнуровой керамики и боевых топоров» в XVIII веке до нашей эры расселились на обширных пространствах Центральной и Восточной Европы от Рейна до Волги, достигнув на севере берегов Балтийского моря. Движение их приостановилось в XV веке до нашей эры. В это время предки славян, балтов и германцев представляли собой этническое единство. Если признать прародиной славян широкую полосу Центральной и Восточной Европы (в эпоху бронзы), то восточный предел ее образовывали Припять, Средний Днепр, верховья Днестра и Южный Буг. Эта праславянская земля совпадает с ареалом обитания тшинецкой культуры (XV – XII вв. до н. э.), которая в первом тысячелетии до нашей эры перешла к железу.

2. Праславянский период (конец I тысячелетия до н. э. – IV – V вв. н. э.) – это время установления культурной и языковой общности славян при известном племенном своеобразии.

С VIII века до нашей эры первые историографы обратили внимание на южные районы Восточной Европы (Причерноморье), где античный мир вошел в контакт со скифами. Восточная группировка праславян, обитавшие в междуречье Днепра, Днестра и Буга, оказалась оторванной от основной этнокультурной праславянской общности, и попала в середине I тысячелетия до н. э. в ареал скифской культуры. Это и были те самые геродотовы «скифы-пахари» или «сколоты». Археологически их местопребывание соотносится с ареалом обитания подольской и милоградской археологическими культурами. Скифская культура разорвала непрерывность славянской тшинецкой культуры. Когда Скифская держава пала под ударами сарматов, менее всего пострадали племена западных и северо-западных славян междуречья Днепра и Днестра, которые быстро освободились от скифского господства, хотя влияние его на праславянскую культуру и было велико. Эта часть праславянства быстрее всех возродила традиции праславянской культуры и стадия праславянского единства продолжалась – пшеворская культура на западе и зарубинецкая культура на востоке (первая четверть первого тысячелетия нашей эры).

Племена зарубинецкой культуры сыграют важнейшую роль в восточнославянском этногенезе, но уже после Великого переселения народов IV – V вв., когда гуннское нашествие изменило политическую карту Европы. Если у кельтов, фракийцев, германцев складывается государственность, то славяне живут родовым строем. Славяне распадаются на локальные группировки (данные археологии). Выдвижение семьи и образование территориально-соседской общины, то есть появляется социальная организация характерная для распада первобытнообщинного строя и формирования новых предгосударственных образований.

Представляется возможным, что после падения под ударами гуннов в середине первого тысячелетия нашей эры культуры славянской оседлости (черняховская культура), потомки носителей зарубинецкой культуры стали расселяться на юг. В области Среднего и Верхнего Поднепровья праславяне объединившись с северянами, бужанами и уличами (третья четверть I тысячелетия) создают одно из первых восточнославянских предгосударственных образований – «Русская земля», в которую вошли лежавшие рядом земли древлян, дреговичей, волынян (дулебов), хорватов.

В сложных условиях формировалась северная часть восточнославянского суперэтноса – вятичи, кривичи, словене новгородские – потомки носителей зарубинецкой культуры, которые включили в свой этногенез кроме славянского еще и балтийский и финно-угорский элементы. В VI – VII вв. завершается период праславянской истории. Широкое расселение славян по территории Восточной Европы привело к культурной дифференциации славянского мира и членению единого языка. Происходит складывание современных славянских народов.

3. Славянский период (расширение племенных союзов и образование славянских государств – период с VIII по IX вв.).

Академик Б. А. Рыбаков склонен, на основании новейших археологических данных, объединить оба варианта прародины славян. По мнению ученого праславяне размещались в широкой полосе Центральной и Восточной Европы.

По мнению академика Б. А. Рыбакова славяне принадлежали к древнейшему индоевропейскому единству. Геометрический центр первоначального индоевропейского единства 4 – 5 тысяч лет тому назад находился на северо-востоке Балканского полуострова и в Малой Азии. В III – II тысячелетии до нашей эры в северной половине Европы (от Рейна до Днепра) развивается пастушеское скотоводство. Борьба за пастбища в первой половине II тысячелетия до нашей эры приводит к широкому распространению по территории Восточной Европы пастушеских племен. К середине II тысячелетия до нашей эры расселение пастушеских племен прекращается. На первое место в экономике выходит земледелие, ведущее к оседлости. Осевшие племена образуют большие этнические массивы. Один из этих массивов – праславяне заселили территорию от Среднего Поднепровья на востоке до Одера на западе, от северных склонов Карпат на юге до широты Припяти на севере (тшинецко-комаровская культура XV – XII вв. до н. э.).

По мнению Б. А. Рыбакова задолго до Киевской Руси приднепровская часть славянского мира дважды была накануне перехода от первобытнообщинного строя к классовому обществу и образованию государства.

Первый культурный и политико-экономический взлет славянского мира соответствует чернолесной археологической культуре (X – VII вв. до н. э.). Этим, кстати сказать, и объясняется появление в общеславянском фольклоре легенд о Змее Горыныче, которых можно идентифицировать с киммерийцами и скифами. Наследниками носителей чернолесной культуры Б. А. Рыбаков называет скифов-пахарей (сколотов) на среднем Днепре. Возможно, у них уже была и государственность, ибо они вели активную внешнюю торговлю и политику. Падение Скифии в III веке до нашей эры привело к падению и сколотских царств. На смену им пришла примитивная зарубинецкая культура.

Второй взлет славянского мира произошел в начале нашей эры в период со II по IV век, когда славяне Среднего Поднепровья и Причерноморья установили тесные экономические связи с Римской империей. Поступательное развитие славянского мира было нарушено вторжением гуннов.

Схема славянской истории

1. Балкано-Дунайская культура (Овчинникова) или Индоевропейская общность (Рыбаков) в период с V – IV тысячелетия до н. э. на территории северо-восточных Балкан. Основные занятия: скотоводство, мотыжное земледелие, рыболовство, охота. Социальная организация: матриархат. Индоевропейцы, по Рыбакову, уже занимали междуречье нижнего Днепра и нижнего Днестра.

2. Расселение племен трипольской культуры в III тысячелетии до н. э., которые жили в огромных поселках и имели развитое для своего земледелие и скотоводство. На рубеже III – II тыс. до н. э. у этих племен наблюдается переход от неолитических орудий к бронзе и началась борьба за стада и пастбища.

3. Представители археологической культуры «шнуровой керамики и боевых топоров» расселились на огромной территории от Рейна до Днепра. Их расселение закончилось в XV веке до нашей эры. Если признать прародиной славян широкую полосу Центральной и Восточной Европы, то на востоке эта территория ограничивалась верховьями Днестра,. Южного Буга, Припятью и средним Днепром.

4.Описанный выше ареал обитания совпадает с границами распространения тшинецко-комаровской археологической культуры (XV – XII вв. до н. э.). Заслуга этой культуры заключается в переходе в начале I тысячелетия до нашей эры к железным орудиям труда.

5. Чернолесная археологическая культура (X – VII вв. до н. э.) по своей хронологии совпадает с первым взлетом славянского мира. В VIII веке до нашей эры «чернолесцы» вступили в контакт с киммерийцами, в VII веке до нашей эры со скифами.

6. Милоградская и подольская археологические культуры (геродотовы скифы-пахари или сколоты) являлись как бы восточной группировкой славянского мира, попавшей под сильное культурное влияние скифской цивилизации (V – III вв. до н. э.).

7. Восстановление общеславянского единства в последней четверти I тыс. до н. э. У большинства «варварских» народов Европы зарождаются первые предгосударственные образования, наблюдается переход к военной демократии и соседской общине, происходит выделение индивидуальной семьи. В рамках славянского мира формируются две, выделяемых археологами, культурных общности: на западе - пшеворская (III век до н. э. – IV – V н. э.), на востоке – зарубинецкая (II – IV вв. н. э.).

Прародиной славян являлась территория, которая... истории Восточной и Юго-Восточной Европы. Проблему составляет не только определить прародину славян ... языка. Вопрос о прародине славян продолжает оставаться открытым. ...